英語の単語集は1冊3ヶ月で効率良くやり切るのがおすすめです。「そんなの無理」と思うかもしれませんが、意外と負担は少ないと思います。3ヶ月でやらないと逆にキツくもあるので、そのための戦略的な方法を紹介します。

大学入試、英検、TOEIC などの試験対策や社会人のやり直しとしてお役立てください。

おすすめの単語集も紹介しているので選ぶ際の参考にしてみてください。

- 1ヶ月でもできなくはないがハード

- 1週間ごとに約150単語ずつ覚える

- 1日の学習時間は約20分

- 小技

● 本を裂く

● 付箋に書いて自然と目にするところに貼る

● スマホの壁紙にする - 大技

● 自分で録音した音声を聞く

1ヶ月180円で試せるAI英会話アプリ

1. 1冊3ヶ月で覚える理由

単語集を1冊3ヶ月でやり切るのがおすすめな理由は次の通りです。

- 1日の学習量としてちょうどいい

- 学習期間としてちょうどいい

- 高3の4月に始めたら大学受験までに1冊を3週、または3冊分できる

科学的な根拠はありませんが、戦略的に覚えようとすると単語集は1冊を3ヶ月でやり切るくらいが1日の学習量としてもやり切るまでの期間としてもちょうど良い量だと私は考えています。

6ヶ月だと英語力アップ(スコアアップ)を実感しづらいし、先が遠くモチベーションの維持が難しくなります。一方、1ヶ月や2ヶ月で覚えようとすると1日の学習量が多くなるのでかなりキツいはずです。(時間がない場合はやるしかないですが)

1日の学習量については次章「2. 1日に学習する単語数の求め方」にて詳しく紹介します。

また、3ヶ月で終えて受験までに時間がある場合は、同じ単語集で繰り返し復習するのもいいですが、別の単語集をやるのもおすすめです。

この理由は以下。

- 同じ単語が出ると「あの単語集でも出てたやつだ」となって記憶に残りやすい

- 例文が異なるので単語の使い方がより分かる

- 1冊目には掲載されていない単語がある(かも)

2冊目はレベルが同じであれば1冊目よりも苦がなく短期間で終えられます。掲載されている単語の多くが共通するのが理由です。

2冊目は語源の解説がある単語集にするのもおすすめです。覚えにくい単語でも覚えられたり、より深く記憶に残ったりする可能性があるのが理由です。

大人の中学英語やり直しなら?

「中学版システム英単語<改訂版>」では40分の音声で1,800語を学習できます。大人のやり直しの場合(学生時代に覚えるべき単語は頭に入っていた場合)は10分450単語を日替わりでローテーションしていくやり方がいいかもしれません。1ヶ月も続けると覚えられるはずです。

覚え方は「4. 効率的に覚える方法」を参考にしてほしいと思います。

終章にて「おすすめ単語集」も紹介しているので合わせて参考にしてみてください。

2. 1日に学習する単語数の求め方

1日に学習する単語数は次のように計算します。

- 1日に学習する単語数の求め方

3ヶ月コース:1,800単語 ÷ 12週 = 150単語

2ヶ月コース:1,800単語 ÷ 8週 = 225単語

1ヶ月コース:1,800単語 ÷ 4週 = 450単語

✔︎ 単語集と週 (日数) は目安

✔︎ 既に覚えている単語や目指すレベル以上の単語は除外しても OK

1日に学習する単語数は150を目安に調節してください。ページ上の区切りがいいところまででもかまいません。覚える単語数が少ない場合は100語くらいでもいいし、最多で200語くらいかな、というのが私の実感です。(それ以上はキツい)

週で割っているのは、1週間毎日同じ150単語を学習し、週毎に150単語を入れ替えるからです。1週間も目安ですが、短縮は5日間までにしてください。3日目に覚えたと感じた単語でも5日間は学習を続けてください。これはオーバーラーニングの効果を狙っています。

覚える単語数を1,800としたのは単語集の多くがこのくらいの掲載数だからです。お使いのものに合わせて調節してください。

なお、週単位で学習すると3ヶ月コースでは6日ほど余りますが、この期間は総復習に当てます。

単語以外はどうすれば…?

単語を覚えること以外にも英語学習には多くのやるべきことがあります。そこでおすすめなのは「スーパーエルマー」という教材です。

「英語の語順のまま理解する」ための工夫が満載なのがおすすめする理由です。英語の語順のまま理解するのは難しそうに思うかもしれませんが、スーパーエルマーならスマホやパソコンで動画を見るだけ聞くだけでも自然とその力が鍛えられていくはずです。

さらに、テキストと音声 CD もあるのでオフラインでも効果的な学習もできます。

詳しくはこちらの記事で紹介しているので合わせて参考にしてみてください。

3. 1日分の学習時間(約20分)

150単語の学習にかかる1日分の学習時間は約20分です。単語集に付属の音声を一通り聞き終わるまでを1日分としています。(学習方法は次章にて)

「約20分」は「英検準1級 でる順パス単 4訂版 (旺文社英検書) 」を元にしています(最新は5訂版)。プレイリストなどを作っても大体このくらいの時間に収まります。1つの例文が約8秒なので、それを元に計算しても同様です。(150×8÷60=20)

単語集によって数分のプラスマイナスはあると思いますが、「意外と短時間でできる」「これならできる」と思ったのではないでしょうか。

4. 効率的に覚える方法

この章では単語集での英単語の覚え方を紹介します。

- 150単語ローテーション

- 1日に150語を1セット学習する

- 同じ150語を1週間繰り返して学習する

- 2週目は別の150語を学習する

→ 3週目以降も同様 - 前週に学習した150語を2回復習

→ 月曜スタートなら水曜と日曜に前週の復習をする

- 効果的に覚える方法

- 単語集の音声を聞きながら「見る、声に出して読む、書く」

- 慣れたら倍速再生で聞く

- クイズをする

- 単語力のピークを受験日に合わせる

- 苦手な単語を付箋に書いて、単語が本を閉じても見えるように貼る

↑おすすめなので次章で詳しく紹介!!

150単語ローテーション

3ヶ月で1冊やり切るには150単語をローテーションで覚えます。

以下のようにします。

- 1日に150語を1セット学習する

- 同じ150語を1週間繰り返して学習する

- 2週目は別の150語を学習する

→ 3週目以降も同様 - 前週に学習した150語を2回復習

→ 月曜スタートなら水曜と日曜に前週の復習をする

「1セット」は150単語分が一通り終わるまでです。一度に150単語ではなく小分けにしてもかまいません。

セット数は多いほど覚えられそうな気がしますが、多過ぎると無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァです。多くても3セットくらいがよいでしょう。

4セット以上できるのであれば単語数を増やすか、他の150単語の復習をしましょう。

効果的に覚える方法

150単語ローテーションしながら効果的に英単語を覚える方法を紹介します。

- 「聞く、見る、読む (音読)、書く」を同時に行う

- できるだけ聞く、できるだけ声に出す

- クイズをする

- 慣れたら倍速再生で聞く

- 単語力のピークを受験日に合わせる

- 苦手な単語を付箋に書いて、書いた単語が見えるように貼る

↑おすすめなので次章で詳しく紹介!!

「聞く、見る、読む (音読)、書く」を同時に行う

基本の学習スタイルは「聞く、見る、読む (音読)、書くを同時に行う」です。単語集の音声を聞く、聞いている部分のテキストを見る、見出し語を音読する(声に出して読む)、見出し語を書く、を同時に行います。

単語集に付属の音声( CD など)をページを見ながら聞いて、見出し語とその例文の音声が流れている間に、その見出し語をできるだけ何度も音読しながら書きます。1つの単語につき1回ずつこれをやって1セット(1日分)です。

音声に合わせることにより時間制限ができるのでタイムプレッシャー効果が期待できます(時間をかけすぎないメリットもある)。よりタイム圧を上げるために「必ず5回以上は書く」というルールを作るのもおすすめです。

「聞く、見る、音読する、書く」の全てを同時にやるのが難しい場合は、例えば以下のようにしてください。

1日目:聞く+見る+音読する

2日目:聞く+見る+書く

3日目:聞く+音読する

「聞く」はタイムプレッシャー効果を狙うだけでなくリスニング問題に対応するためにも必ず取り入れてください。

中学レベルの単語は書けた方がいいので「書く」を多めにやるのがおすすめです。英作文で書く必要があるのが理由です。

脳と体をより多く使った方が覚えやすいので、できるだけ多くの動作を同時に行うのがおすすめです。

私の場合は「聞く+見る+音読」または「聞く+音読」という方法で覚えることが多いです。書くのが一番覚えやすい気もしますが(中学時代に書いて覚えていたため大人になってもペンだこがある)、やりやすく続けやすい方法で継続するのが大事なので。

「聞く+音読」では例文を音読するのもおすすめです。やり方は下記リンク先の記事を参考にしてください。

なお、聞くだけはおすすめしません。聞いているつもりになり、実際には聞いていないことがあるからです。これを防ぐためにも学習効果を高めるためにも、声を出さない音読(口パク)や後ほど紹介するクイズだけでもやりましょう。

できるだけ聞く、できるだけ声に出す

単語集の音声を「通勤・通学・家事・運動などをしながらできるだけ聞く」とより効果的です。朝の準備をしながらでもイヤホンを使えば意外と聞く時間になるので単語を覚えられます。

このときに聞く単語はその週に学習する150語でもいいですし、前週や前々週に学習したものを復習として聞くのもおすすめです。

慣れてきたり復習で聞いたりする場合は倍速再生にすると時短できるのでおすすめです。

聞くときは小型の mp3 プレイヤーを語学専用として使うのがおすすめです。

上記のものを私は使っていますが、スマホよりもサッと再生できるので便利です。電源を入れてボタンを最少2回押すだけで前回聞いたところから再生できるのでノーストレスで学習できます。面倒なのは再生することであっても、そのせいで学習することまで億劫になりますが、これで解決しています。

聞くだけだと聞いているつもりになります。しかし、同時に声を出すと「聞いてるつもり」を防げるし、口や舌を動かすことでより記憶に定着しやすくなります。

電車内でマスクをしていれば小声や口パクなら周囲に気づかれることはないでしょうし、むしろ気づかれた方が変な人だと思われて変な人が寄って来なくなるのでおすすめです。

クイズをする

単語集の音声を聞くときは1つ1つクイズをします。多くの単語集では[見出し語 (英) → 見出し語 (日) → 例文 (英) ]と音声が流れるので、[見出し語 (英) ]と[見出し語 (日) ]の間に日本語の意味を思い浮かべます。[聞く+音読]をしている場合は日本語の意味も声に出すと良いでしょう。

また、クイズとしましたがこれはテストでもあります。こうすることでテストをしなくてもよくなり、その分の時短にもなります。

慣れたら倍速再生で聞く

復習するときは倍速再生で聞くのがおすすめです。通常速度での再生に慣れてきたら2倍や3倍の速度で聞いてみてください。2倍速にすれば半分の時間で終えられるので大幅な時短になります。

音読はしづらくなりますが、ゴニョゴニョとした発音になっても問題ありません。ただし、見出し語の単語だけは意識してはっきりと発音しましょう。

ただし、初めて取り組む単語は通常速度で聞きましょう。高速再生すると発音を確認したり、意味をイメージしたりするのが難しくなるからです。

なお、倍速で再生された音声を聞くのが苦手な方は無理にやる必要はありません。

単語力のピークを受験日に合わせる

英単語は機械的に覚えようとすると覚えたそばからすぐに忘れるものです。なるべく覚えている状態で試験に臨むなら、単語集をやり切るタイミングを受験日に合わせるのがベストです。こうすると最も多くの単語を覚えている状態で試験に臨めます。

3ヶ月コースでは6日間の復習期間の翌日を試験日に合わせるのが理想的です。とはいえ、より記憶を定着させるなら3ヶ月でやり切って、さらに1ヶ月かけて総復習するなどして試験日まで学習を続けるのが得策です。

なお、大学受験などで他の科目がある場合はあれもこれもと大変です。そのような場合は余裕を持って受験日の2週間前には終わらせておくとよいでしょう。ちなみに、留学のための荷造りも同様です。

忘却曲線に合わせて復習?

「忘却曲線に合わせて復習する」という方法もありますが、私は意識していないのでこの記事では紹介していません。なぜなら、単語には覚えやすいものとそうでないものがあるので、全ての単語に等しく有効だとは考えにくいからです。

覚えにくい単語は毎日復習、そうでない単語は週2くらいで復習、のようにするとシンプルですし効率的です。なお、覚えにくい単語も覚えてきたら週2くらいに復習の頻度を少なくすると効率的です。

とはいえ忘却曲線は科学的根拠に基づくものなので興味を持った方は検索してみてください。覚えにくい単語のみをまとめて忘却曲線に合わせて学習すると効果的かもしれません。

5. より効率的に覚えるための付箋活用術

前章にて1週間毎に150単語を入れ替えて覚えていく方法を紹介しましたが、毎週の3日目を終えたあとにしてほしい付箋活用術があります。

- 苦手な単語を付箋に書く

● 単語のイメージ毎に色分けするのもおすすめ - その付箋を見出し語の平行線上に貼る

● 本を閉じたときに書いた単語が見えるようにする

● 付箋を貼る単語は1ページ3つまで - そして、隙あらば本を閉じたまま付箋の単語をチラ見

学習3日目(同じ単語の3回目)ともなると「これ覚えにくいな」と感じる単語が明確になってきます(なんなら初対面から)。

3日目の学習を終えたら苦手と感じる単語を付箋に書いて、見出し語の平行線上に貼ります。付箋を見出し語の平行線上に貼るのは、本を開いたときに素早くページ内の見出し語を見つけて意味や例文を確認するためです。このとき、付箋に書いた単語が本を閉じたままでも見えるようにします。

こうすると本を開かずとも苦手な単語のみに集中して学習できるようになります。しかも、暗記カード的な使い方もできます。そして、隙あらばこの付箋をチラ見します。信号にひっかかったらチラ見、登校して席に着いたらチラ見、帰宅してカバンを置くときにチラ見、など、行動を習慣化しましょう。

友だちの話がつまらなくなったら…、はやめておくとして、ぜひ「隙チ見」を実践してみてください。絶大な効果を実感できるはずです。メインのカバンとは別に単語集が入るサイズのショルダーバッグを併用すると隙チ見しやすくなるのでおすすめです。

付箋は太いと重なって見づらくなるので、細めがおすすめです。

幅は英単語であれば 4mm が使いやすく、他の教科で使う(日本語を書く)場合は 6mm くらいが使いやすいと思います。お使いのペンや好みに合わせて選んでみてください。

また、毎日ハードに使用するので耐久性があり剥がれにくいものがおすすめです。

なお、「付箋を貼る単語は1ページ3つまで」の理由は、それ以上だと付箋だらけになって隙チ見しづらくなるし、厳選することで苦手に集中できるからです。付箋を貼っていない単語だからと油断できなくなるのもあります。

色分けの例

面倒な場合はしなくてもいいのですが、付箋を色分けして使うのもおすすめです。

- 単語のイメージ毎に色分けする

- 週毎に色分けする

単語をイメージで色分けすると記憶に残りやすくなる可能性があります。

イメージでの色分けでは、例えば以下のようにします。

オレンジ:ポジティブ

青:ネガティブ

緑:自然、環境

紫:政治、経済

黄:イメージ不明

赤:クイズで何度も間違えたやつ、どうしても覚えられないやつ

貼る色を決めかねて時間がかかってしまう場合はやめておきましょう。

青や紫などの濃いめの色で、書いた文字が見づらい付箋は使わないでおきましょう。

赤を張る場合は元の付箋の上に少しずらして重ねて張るとよいでしょう。

イメージでの色分けが難しい場合は週毎(150単語毎)に色分けしてみてください。見た目がスッキリするだけでなく「学習が進んでる感」があるので「やった感」を得られます。

6. 小技

英単語を覚えるための小技を紹介します。

小技とはいえ効果が大きいものもあると思うので良さそうだと思ったら実践してみてください。

- 英単語を覚えるための小技

- 本を裂く(3分割する)

- プレイリストを作る

- 単語を付箋に書いて貼る

- 単語をスマホの壁紙にする

- ペンを持つだけ

- 学習の時間帯を試験時間に合わせる

① 本を裂く(3分割する)

単語集を縦に裂いて使うと1つ1つが軽く薄く持ち運びしやすくなるのでおすすめです。精神的に軽くなる点でもおすすめです。なぜなら「これだけやればいい」とゴールが見えやすくなるからです。

「困難は分割せよ」という哲学者デカルトの言葉を覚えておきましょう。

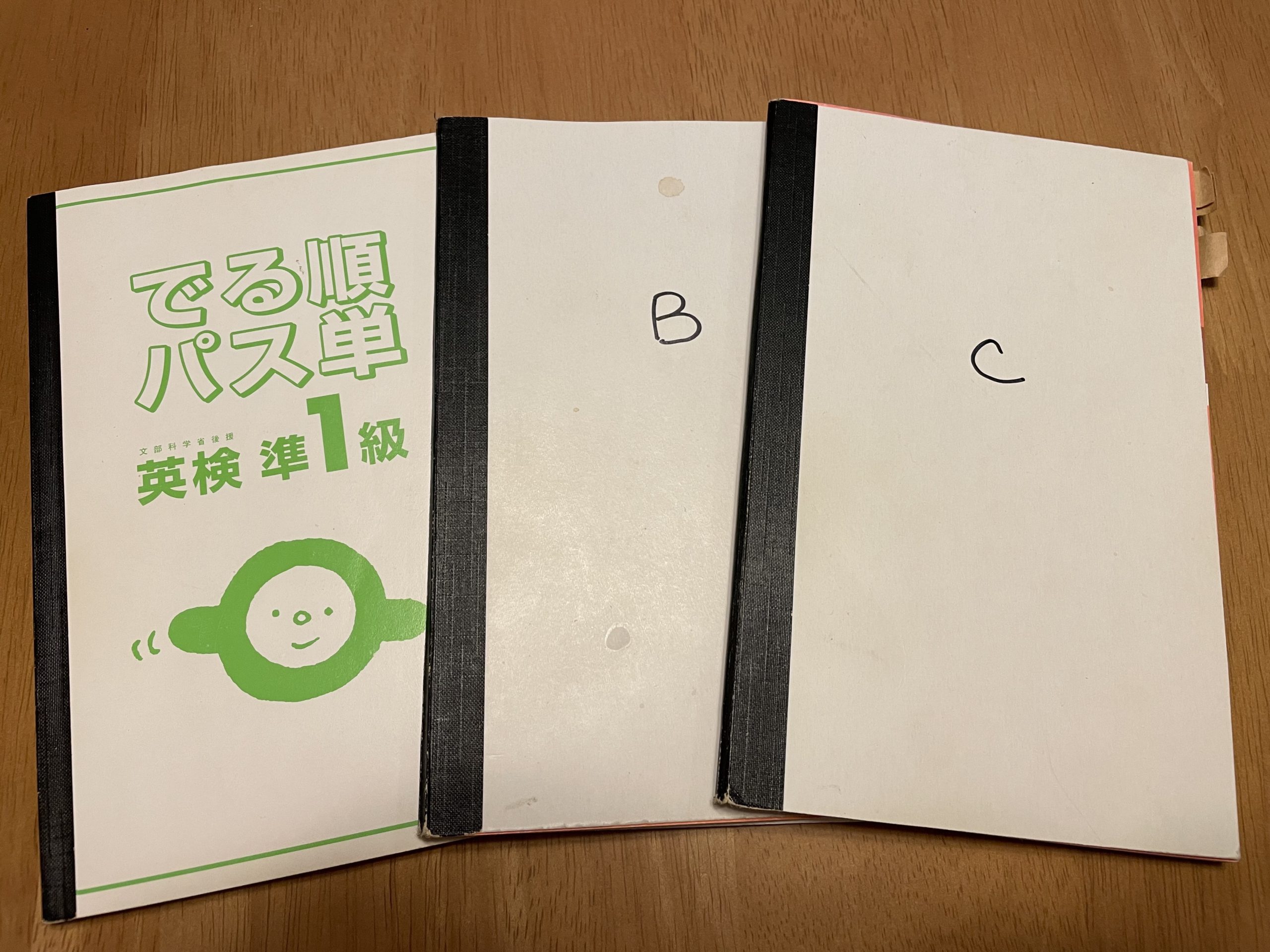

とはいえ、あまり細かく分割すると使いづらいので「3分割」がちょうど良いと思います。例えば英検向け単語集「でる順パス単」では A、B、C、に分かれているのでそれぞれに分けて裂きます。

本の裂き方&仕上げ方

本を裂いて仕上げる手順は次の通りです。

- 本の裂き方&仕上げ方

- 分割したいページを開く

- 「のど」を背の内側が見えるくらいに手で押さえつける

(本をできるだけ開く) - 本の内側からカッターで背を切る

- 厚紙を本と同じ大きさに切る

- 厚紙を製本テープまたはマスキングテープで本に貼る

※厚紙を本の表紙代わりにします。

出来上がりがこちら。(汚いのはご容赦ください)

本を持ったときに厚紙の角で手が痛い場合は、厚紙の角をヤスリで削るかマスキングテープを貼ると解決します。

品詞やユニット毎に付箋を貼る

例えば「英検準1級 でる順パス単 4訂版」では単語が出る度順に A、B、C、と分かれているだけでなく品詞別にも分かれています。

動詞や名詞の最初のページに付箋を本からはみ出るように貼るとすぐにそのページから学習できるのでおすすめです。

② プレイリストを作る

単語集の音声から150語毎にプレイリストを作ると繰り返し聞いて学習しやすいのでおすすめです。

ながら聞きでは150語は多すぎると思うので50語程度にするか、品詞やユニット毎に分けてプレイリストを作るのもおすすめです。1つのプレイリストの時間は7分くらいが私はちょうど良いと感じます。

最適な単語数やプレイリストの時間は人それぞれだと思うので、自分にとって最適な時間を探してみてください。

「倍速再生で聞くと時短できるのでおすすめ」と先ほど述べましたが、1.5倍速では10分を約6分半で聞けます。プレイリストの時間は倍速再生をしたときの時間で作るのもおすすめです。

聞くときは小型の mp3 プレイヤーがおすすめです。

③ 単語を付箋に書いて貼る

英単語を付箋に書いて、玄関のドアや冷蔵庫の扉、トイレのドア(内側と外側)、スマホなど、日常で必ず目にする場所やものに貼ると1日に何度か単語を見る機会となるので記憶の定着に効果的です。

ポイントは以下。

- 単語を付箋に書いて貼るときのポイント

- 冷蔵庫やトイレのドアなど日常で必ず目にするものに貼る

- 付箋に書く単語は覚えにくいものを5つまで

- 付箋を目にしたら単語を声に出して読む

- 場所に関連する単語を貼る

特に3つ目の「声に出して読む」は必ず実行することをおすすめします。

「場所に関連する単語を貼る」は、例えば冷蔵庫に refrigerator はそのままですが、freeze など冷たいイメージの単語を貼るとよいでしょう。トイレには水や衛生に関する単語を貼るといいし、キッチンには料理や火に関する単語もいいし、火のイメージから怒りや爆発系単語を貼るのもおすすめです。

④ 単語をスマホの壁紙にする

覚えにくい英単語をメモアプリに手書きしてスクリーンショットして、その画像をスマホの「ロック中の画面」と「ホーム画面」の両方に壁紙として設定します。

スマホを手にする度に単語を見ることになるので復習になります。さらに、ホーム画面ではスペルがアイコンに隠れるので穴埋め問題のような効果があるはずです。

ポイントは以下。

- 単語をメモアプリに書いてスクショをスマホの壁紙にする

- メモアプリに書く単語は覚えにくいものを5つまで

- ロック中の画面とホーム画面の両方に壁紙として設定する

- 壁紙を目にしたら単語を声に出して読む

- アラームを1日3回設定する

アラームはスマホを確認しやすい時間に設定してください。

⑤ ペンを持つだけ

人は場所と記憶を関連づけるようです。例えば、キッチンで覚えた単語はキッチンで思い出しやすく、水の中で覚えた単語は水の中で思い出しやすいという研究結果があるようです。このとき覚えた単語は場所とは無関係だったようです。

この研究結果を踏まえると、単語を覚えるときは机に座ってペンを持った状態が望ましいと考えられます。なぜなら、試験のときと同じ状態だからです。

私も学生の頃、自転車で帰宅する途中にふと「今単語を思い出すのは無理だけどテスト中は思い出せるから不思議だな」と思ったことがあります。今考えるとこの研究が当てはまっていたのでは思います。

もちろん、テスト問題がトリガーとなって思い出しやすくなったとも考えられますが、この研究のような効果がなかったとは言い切れないし、「ペンを持つだけ」で覚えやすくなる(思い出しやすくなる)効果が得られるかもしれないので試してみてはいかがでしょうか。

先ほど単語集で覚えるときは「聞く、見る、読む、書くを同時にすると良い」と述べましたが、音声を聞きながら「書く」はやりづらい場面もあると思います。この場合でも「ペンを持つだけ」ならできると思うので試しやすいと思います。

ペンを持ってそれっぽく動かすとより効果的?

ペンを持つだけでなく音声を聞きながら「ペンを持ってそれっぽく動かす」とより効果的かもしれません。スペル通りでなくとも自分なりに書いているつもりでペンを動かします。

実際に書くよりも効果は薄いと思いますが、やらないよりは効果はあると思うので「よさそうだ」と思ったらお試しください。

⑥ 学習の時間帯を試験時間に合わせる

英単語を覚えるための方法ではありませんが「学習の時間帯を試験時間に合わせる」と試験中に単語を思い出しやすくなる可能性があるのでおすすめです。

「学習の時間帯を試験時間に合わせる」は、例えば「英語の試験が午前中にあるなら普段から午前中に単語を覚えるようにする」というものです。

なぜこうするかというと、人は習慣で行動するので、毎日同じ時間帯に同じ行動をしていると、その行動はその時間帯に最も能力を発揮できるようなるからです。

そのため、この場合は文法なども含めて英語の勉強は午前中にすると良いでしょう。時間の都合で英語の勉強をまとめてできない場合は「午前中は単語と読解、他の時間に文法など」としてみてください。単語や読解は瞬発力が必要ですが、文法のように瞬発力を必要としないものはどの時間に勉強しても問題ないでしょう。

なお、リスニングも瞬発力は必要ですが、単語と同時に行なっていますし、読解力が上がるとスニング力も上がるので自然と午前中に学習している形になります。

7. 大技

英単語を覚えるための大技は「自分で録音した音声を聞く」です。

単語集の音声には覚えやすいものとそうでないものがありますが、覚えやすい音声の代表と言えば「システム英単語」シリーズです。フレーズが[英語 → 日本語 → 英語 → 英語]の順で吹き込まれているので効率的に覚えることができます。

つまり、このパターンを模して自分で喋って録音すれば覚えやすい音声を自作できますし、自分の声(発音)を聞くことが記憶の定着に繋がるはずです。(あの何とも気持ち悪い違和感によって)

しかも、録音作業そのものが単語学習にもなるので一石二鳥です。

手持ちの単語集の音声を覚えにくいと感じている場合は好みの形で自作してみてください。

- 自分で録音した音声を聞くメリット

- 自分好みの音声の形で学習できる

- 自分の発音を聞くと記憶が定着する (?)

録音方法は以下。

- 録音方法

- スマホや IC レコーダーを用意する

- 単語集の音声をイヤホンで聞く

- 音声を聞きながら録音する

この方法のデメリットは英語を正しく発音できなければ「正しい発音で聞けない」という点です。

なるべく正しい発音で録音するにはシャドーイングをしながらがおすすめです。シャドーイングはお手本となる英語の音声を聞きながら同時か少し遅れて発話するトレーニング方法です。真似をしながらできるので少しでも実際の発音に近づけます。

このとき、自分の声と一緒にお手本の音声も録音するのも良いかもしれないですね。

他の教科でも使える

教科書や参考書を自分で読んで録音すれば耳だけでの学習ができるようになります。これは英語以外の教科でも使える方法です。

教科書や参考書の全てを読むのは大変なので分かりにくい部分のみにするとよいでしょう。「大事なところは2回読む」のもおすすめ。「自分の声は辛すぎる」という場合は「かんたん!AITalk3」というナレーション作成ソフトがあります。

合成音声とはいえ最近はかなり自然になってきましたし、合成音声特有のクセで覚えてしまうこともありそうです。リンク先のページでデモ音声を聞けるのでお試しください。

高額な気もしますが、リンク先のソースネクストではセールになると2,000円くらいで買えるのでお気に入りやメルマガ登録でチェックするのがおすすめです。

8. おすすめ単語集

「システム英単語」シリーズがおすすめ!

単語集にはページのレイアウトや付属の音声に好みや相性があるので、人によって覚えやすいものとそうでないものがあります。しかしながら「おすすめは?」と聞かれると「システム英単語」シリーズを私は推します。

理由は付属の音声が効率的に覚えられる形になっているからです。例文ではなく短いフレーズが[英語 → 日本語 → 英語 → 英語]の順で吹き込まれていて、耳だけでも覚えやすくなっています。

難易度順にはこんな感じです。

中学版は40分の音声で1,800語を学習できるので現役の方だけでなくやり直しの方にもおすすめです。

TOEIC 向けもあります。

他にも私が使って覚えやすかった単語集を下記リンク先の記事で紹介しているので合わせて参考にしてみてください。

私の場合、例文中の見出し語が赤字でないものや、初めの方の見出し語があとの方の例文で出てくる単語集が覚えやすかったです。語源からの解説があるものも覚えやすいと思います。

記事は以上です。覚えやすそうな方法がありましたら取り入れてみてください。

英語ができない犯人は?

英語に苦手意識がある人は多いと思いますが、その犯人を特定できていますか?

英会話でいうと犯人は…

- 喋る練習をしない自分

- 興味がない方向で、効果がない方法でやらされていた自分

ちょっと厳しい言い方になったかもしれませんが、こんなシンプルなことを教えない人こそ犯人だと私は思います。

犯人は分かった。ではどうするか?

私も遊び感覚で使っている「スピーク」という AI 英会話アプリを使うと解決します。

スピークを使うと…

- とにかく喋る練習をさせられる

- 興味がある方向で、効果がある方法でやれる

- 強力な AI 学習サポーターがいる

AI 相手だからこそ、いつでも喋る練習ができる、分からないことを何でも聞ける、恥ずかしくない、といったメリットもあります。

スピークで解決する詳しい理由は下記の記事で述べているので、英語に苦手意識を持っていた方はぜひ参考にしてほしいと思います。

初心者向けとしていますが、スピークの実力や概要を知るのにちょうどいいかなと思います。

まずは無料で AI 英会話アプリ「スピーク」を使ってみる(公式サイト)

なお、私も洋画や海外ドラマ、日本アニメ英語版を素材としたオンラインレッスンを提供しています。お好きな作品でレッスンできるので、勉強感なく、おしゃべり感覚で楽しく英語学習を続けられると思います。

「中学英語も怪しい…」という方も、英語仲間として基礎からお支えします。安心してお任せください。

洋画などでの英語学習に不安がある方は Lesson+ をご確認ください。

こちらもおすすめ!

Comment